1964年の東京オリンピックのとき、小学校高学年でした。乳酸飲料配達のアルバイトで毎朝ペダルを踏んでいた。そして中学時代、10スピードのスポーツ車を買った。

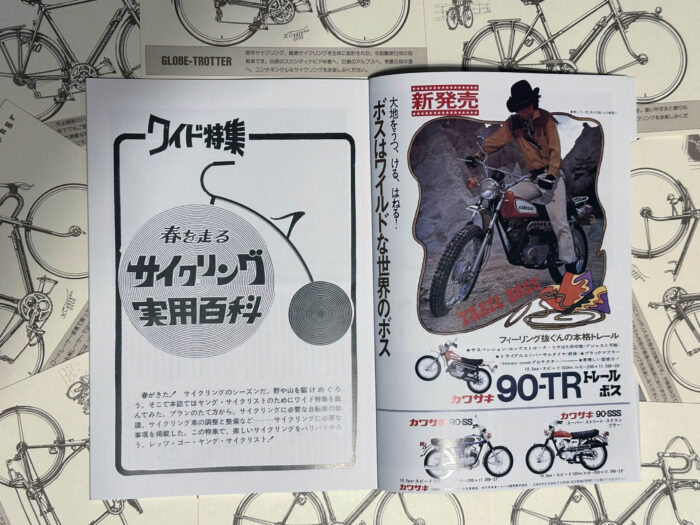

ライトシステムはダイナモ式で、テールライトが背中も照らす“ユニライトシステム”を採用。人間工学という用語を知ったのはブリヂストン自転車のカタログからで、自転車界の論客であった故・鳥山新一氏を、『ニューサイクリング誌』や『旅とサイクリスト誌』を読んで知った。クルマ雑誌の『カーグラフィック誌』、『モーターサイクリスト誌』も併読、やたらとカタカナの舶来パーツに憧れました。

オーダーメイド自転車は高嶺の花と思い込んでいたので、吊るしのフレーム “ゼファー”を中野の原サイクルで買い、パーツを移植し、目新しいパーツを少しずつ組み替える繰り返し。冷静に考えれば、お金を貯めてオーダーメイドできた。でも、雑誌で見た憧れのパーツを次々に買わずにはいられないビョーキ。『ニューサイクリング誌』と『カーグラフィック誌』はバイブルで同じ記事を何度も読み返す。教科書は読まないのに。

自分で買ったクルマのカタログ、ミニカー、捨てられない!!

1967年に美濃部亮吉都知事がギャンブル廃止を決めた年までに、後楽園競輪場の愛好会に入り、競輪選手お下がりのトラックレーサーに乗っていた。丸タイヤ=チューブラータイヤと固定ギヤによる走りは異次元の快感。横尾双輪館で27インチホイールのホルクス・スポルティーフを買い、立川競輪場で千メートル独走のタイムをバッチテストで測ってもらった。

一方で、荻窪のパターソンハウスにも通ってショーウインドーの棚に並ぶ舶来パーツを眺め。練馬にあったアルプス練馬店で60段変速を眺め、東京中の主だったスポーツ車を扱う自転車屋巡りが趣味でした。カタログ集めも習性でしたね。

骨折入院で友だちがくれたカンパニョロの箱、10円玉満杯!!赤電話時代の宝物

1970年に『サイクルスポーツ誌』が創刊されてすぐ、アルバイトで編集部に潜り込み、やがて入社試験を受けてなぜか採用されたのも、やたらにカタカナの舶来パーツ名を言えたからと思います。

専門誌の熟読、愉しい!!

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1a7b0555.ed2293c7.1a7b0556.cc8c886f/?me_id=1213310&item_id=20824953&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F1382%2F9784910511382_1_3.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1a7b0555.ed2293c7.1a7b0556.cc8c886f/?me_id=1213310&item_id=17104653&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F0819%2F9784562050819.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1f3aaea8.7730e421.1f3aaea9.ac099214/?me_id=1259747&item_id=15007411&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fdorama%2Fcabinet%2Fbkimg%2F2020%2F041%2F07458649.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)